茨城県立並木中等教育学校 中山柚姫さん

「社会問題を曖昧に終わらせない」

外国人医療格差に挑んだ2年間

今回お話を伺ったのは、茨城県立並木中等教育学校の中山さん。『外国人患者が日本の医療を利用しやすくするには』という作品で、高校2年生のときにSDGs探究AWARDS(以下、アワード)2024の審査員特別賞を受賞されました。

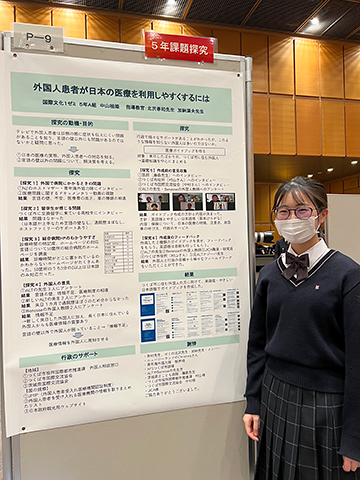

外国人が日本の医療機関を受診する際の言語の壁に着目し、2年間にわたる探究活動を通じて医療ガイドブックを制作した作品は、地域の課題に真摯に向き合い、細かな配慮が行き届いた大作です。仮説と検証の繰り返しにより問題を少しずつ具体化させ一歩ずつ解決していかれた過程は、アワード審査においても高い評価を得ています。そんな取り組みの一部始終をお聞きしました。

社会問題に向き合い、自分で掴んだアワード受賞。

学校の外へと声を届ける。

―今回の探究テーマを決めたきっかけを教えてください

中山さん「外国人が日本の医療機関で言語の壁などに直面しているというテレビの特集を見ました。日本語を使う私でさえ、病院で診察を受けるときに正確に症状を伝えることの大変さを感じていたので、『症状を伝えられないというのは深刻な問題だな』と考えるようになりました。」

―海外の方への関心が持てるのは、つくば市という地域性も影響していますか?

中山さん「はい、大きく影響していると思います。つくば市には研究機関が多く、海外から来た研究者や筑波大学の留学生など、外国人の方がたくさん住んでいます。バスに乗れば毎日のように外国人の方を見かけるような環境なので、そういった地域の特性からもこの問題を身近に感じたのかもしれません。」

―アワードに応募されたきっかけは、学校などからの紹介を受けてですか?

中山さん「いえ、学校では紹介されておらず、自分で見つけました。2年間取り組んできた探究を、学校の中だけで終わらせるのはもったいないなと思ったんです。せっかく社会問題について取り組んでいるから、周りの方にもっと知ってほしいなと、SDGsのコンテストを探し、応募しました。」

―自発的に行動されたんですね!

中山さん「はい。SDGs系のコンテストなら社会問題に関心がある人も見るだろうし、受賞すれば作品がホームページに載って、より多くの人に広まるかなと思いました。学校の探究活動は自分で自由にテーマ設定ができて、探究活動を終わらせる区切りのつけ方も自分で設定して良いのですが、『社会問題を選んだからにはちゃんと成果を出したい』と考えていました。それが2年間活動を続けられたモチベーションでもあります。」

―「決めたらやり遂げる」タイプなんですか?

中山さん「自分が興味を持ったことに関しては、そうかもしれません。でも、何に対しても全力でやり抜く力があるというよりは、『やりたい!』と思ったことだから続けられるんだと思います。今回も、社会問題を広めたいという目的があり、自分で調べて応募した取り組みだったので、最後までやり切れたのかなと感じています。」

医師から市役所まで、地域を巻き込んだ粘り強い調査活動

―探究活動では具体的にどのような活動をされたのでしょうか

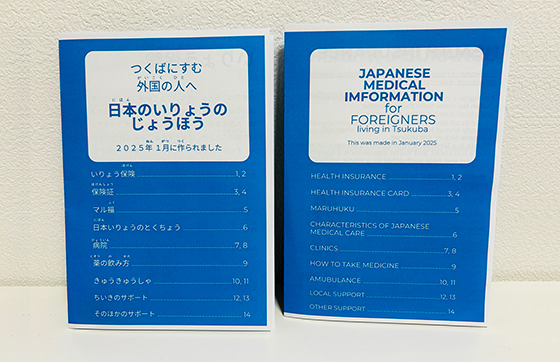

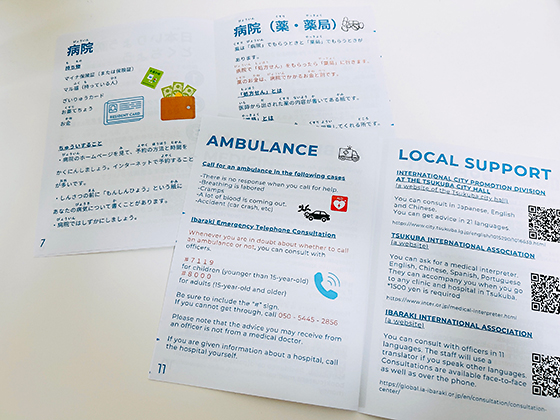

中山さん「外国人が日本の医療機関をスムーズに受診できるよう、医療制度や受診方法をまとめた日本語・英語版のガイドブックを制作しました。そのために、医師や市役所職員、ALT(外国語指導助手)の先生などさまざまな立場の方にインタビューを行い、実際に必要な情報や表現方法について調査しました。」

―医師や市役所職員など、さまざまな方にインタビューされていますね。接点など、どのように作り出したのですか?

中山さん「学校の探究活動担当の先生に協力していただき、医師の方や市役所の方にご連絡していただきました。医師の方は本校の卒業生でした。また国際交流協会の方は、市役所の方にご紹介いただきました。JICA(独立行政法人国際協力機構)筑波については、私が直接ホームページの問い合わせフォームから連絡を取りました。」

―インタビューではどんなことを聞いたのですか?

中山さん「医師の方には、外国人患者さんとのコミュニケーションで困ったことや、どんな情報があれば診察がスムーズになるかを伺いました。市役所の方には、保険制度の正確な説明方法について相談しました。特に『誤解がないようにわかりやすい言葉で伝えて』という指示をいただいて、公的な情報をどう簡潔に伝えるかを一緒に考えていただきました。ALTの先生には、英語版の表現が自然かどうかチェックしてもらったり、外国人の視点から見て必要な情報は何かを教えてもらいました。」

「誤解のない言葉」を求めて。

やさしい言葉で、正しく伝えるために工夫を重ねた日々

―ガイドブックはどのように制作されたのですか?

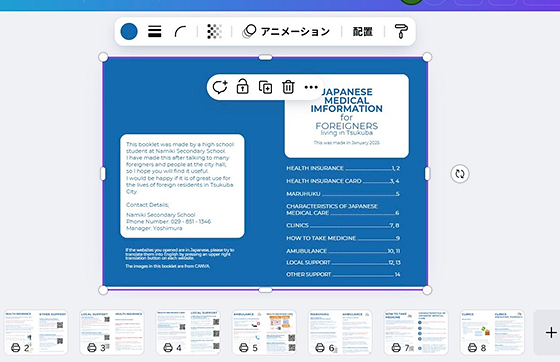

中山さん「Canvaを使ってひとりで作りました。本来はホームページの方が周知には適していると思いましたが、専門知識がなかったため、自分にできるベストな方法として、使い慣れているCanvaで紙のガイドブックにまとめました。」

―すべてを一人で作るというのは作業も多くて大変そうですね。制作で最も苦労した点は何でしたか?

中山さん「内容面で、やさしい日本語で書くのが難しかったです。市役所の方から『外国人に誤解がないようにわかりやすい言葉で伝えて』という指示があって、小学生でもわかる言葉を意識しました。でも専門用語も多いし、どうしようと。結局、保険の名前など変えるわけにいかない言葉は正式名称を書いてルビを振り、その他の文章はできるだけ簡単な言葉で書くことにしました。」

―「誤解がないように」というのは、例えばどのような内容でしょうか?

中山さん「たとえば保険の説明について、市役所の方から 『義務であることをきちんと伝えてください』と言われました。最初は『保険に入れば、医療費が安くなりますよ』という内容で書いていたんですが、それだと義務じゃなくて任意だと受け取られてしまう可能性があると指摘されました。

わかりやすさを意識するあまり、重要な前提が抜けてしまっていたんだと気づきました。やさしい日本語でも、正確に伝えることの大切さを学びました。」

―社会の仕組みや医療の知識も必要なので本当に難しいことですよね。そんな中でも、「これはうまくいった!」という工夫もあったのではないですか?

中山さん「QRコードの活用は工夫できました。紙のガイドブックには載せられる情報量に限界があるので、より詳しい情報が必要な人のために、できるだけ外国語で書かれた関連サイトにすぐアクセスできるよう、ページ内にはQRコードを配置しました。URLを載せるより一発で読み取れますし、周知しやすいと考えました。実際に外国人の方にフィードバックを求めたら、『このQRコードとてもいいね』と何回も言われて、手応えを感じました。」

―そのアイデアはどこから?

中山さん「実は、以前取り組んでいた有志のボランティア団体でリサイクル活動を周知するポスターを作った時、活動の詳細をQRコードで紹介していたんです。その経験から『あ、じゃあここにも応用できるな』と思って。過去の活動が今回のガイドブックにも活きました。」

つくばから広がる、外国人医療を変える第一歩

―現在のガイドブックの配布状況を教えてください

中山さん「つくば市役所の国際都市推進課と国際交流協会の2か所に設置してもらっています。市役所では、相談に来た外国人の方で必要そうな人に配布していただいています。国際交流協会では日本語講座も開講しているので、多くの外国人の方の目に触れると思います。」

―国際交流協会などは親和性もあって良いですね!今後の展望はありますか?

中山さん「印刷はコストの問題があるし修正があったら刷り直しなどの手間も発生するので、ウェブでの公開ができたらいいなと思っています。すでに国際交流協会のホームページでも紹介していただいています。

国際交流協会の方とのやり取りをする中で『こうしたガイドブックを作りたかったので参考になる。必要としている外国人の方々はたくさんいると思う』と言っていただけました。他の地域でも同じようにガイドブックを作りたいと考える人がいたら、この取り組みが参考になり、同じような活動が広がればいいなと願っています。」

探究活動をきっかけに広がった視野。

次は国際開発学の道へ

―中山さんにとって、この探究活動を通じて得た最大の学びは何ですか?

中山さん「社会問題を解決するには、一人だけでは力不足だということを痛感しました。今回も多くの方にインタビューして、何度も修正を重ねて、ようやく形になりました。いろんな人を巻き込んで、協力しながら進めることの大切さを学びました。」

―確かに、本当に様々な所属の方とやり取りされていましたね。ご自身の成長も感じていますか?

中山さん「はい、特に行動力が身についたと思います。これまでは学校内での活動が中心でしたが、今回初めて社会に出て、さまざまな立場の大人の方々と関わりました。最初は緊張しましたが、今では自信を持って外部の方とも連携できるようになったと思います。」

―たくさんの経験を積まれた中山さんご自身の、将来の目標を教えてください

中山さん「大学では、社会政策や開発学を学びたいと思っています。環境、経済、政治など、あらゆる社会問題を多角的に学べる学問なので、社会問題を勉強したい私にとってはとても楽しみです。そこで幅広く課題を学びたいです。」

取材を終えて

中山さんの探究活動は、地域の課題に真摯に向き合い、自分にできることから始めて、形にしたという素晴らしい取り組みでした。

彼女の「社会問題だからこそ広く知らせたい」という強い意志、多くの人との関係を築きながら粘り強く進めていく姿勢、受け取る相手の立場に立って伝える深い配慮など、中山さんの人柄が現れています。同時に、これからの社会を担う次世代の可能性を感じさせてくれます。今後の活躍がとても楽しみです!